BizDevの素養は、「天賦の才」ではない──ラクスル木下、WOVN奥原、IVRy宮原が語り合った、採用・育成・マネジメントのホンネ

2025年2月、FastGrowは恒例の大型イベントFastGrow Conferenceを、「BizDevホンネ学会」と題して開催。BizDevのリアルな実態と未来を探るべく、各社の第一線で活躍するBizDevのリーダーたちが集結した。

そのうち「結局、BizDevは天賦の才なのか?」と冠した人気セッションの登壇者は、株式会社IVRy VP of BizDev・宮原忍氏、Wovn Technologies株式会社執行役員マーケティング部長・奥原雅也氏、ラクスル株式会社ラクスル事業本部 Marketing & Business Supply統括部統括部長・木下治紀氏の3名。それぞれ100名、200名、1,000名規模の成長企業でBizDevを牽引するリーダーたちだ。

エンジニアからBizDevへ転身した宮原氏、海外向けの投資経験を持つ奥原氏、新卒から一貫してBizDevを担ってきた木下氏。それぞれに異なるキャリアを歩んできた3名が「BizDevになれる人となれない人」の違いを語り尽くす。BizDevを目指す人、あるいは組織でBizDev人材を育てようとしている人にとって、貴重な示唆に富んだセッションとなった。本記事で、その内容をレポートする。

- TEXT BY MAAYA OCHIAI

- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA

- EDIT BY TAKUYA OHAMA

BizDevには決まったキャリアパスなどない。

出自はバラバラながら、採用・育成・マネジメント経験が共通項の3名

──「BizDevは天賦の才なのか」と題したこのセッション、裏テーマとして「BizDevになっていける人となっていけない人の違い」を解き明かしていきたいということも掲げていますので、楽しみにお聞きください。それでは早速、お三方の歩んできたキャリアを知るべく、まずはそれぞれの自己紹介からお願いします。

宮原株式会社IVRy(以下、IVRy)の宮原です。IVRyではVP of BizDevとして、新規事業の立ち上げやグロースを中心に、事業開発全般を統括しています。

キャリアのスタートは、日揮というプラントエンジニアリング会社で、グローバルITシステムの開発に従事していました。その後リクルートに転職し、住宅領域のサービス開発や新規事業の立ち上げ、事業戦略の策定などに携わる中で、「テクノロジーやプロダクト、サービスを通じて価値を届け、その対価で事業を創る」ことの楽しさに惹かれるようになりました。

以来、約10年にわたり事業開発を軸にキャリアを築き、2017年にはプレイドに参画。事業開発やプロダクトマネジメント、アライアンス領域を執行役員として管掌し、上場も経験させていただきました。2023年にはIVRyに参画し、次の事業の柱となる新規事業の創出に取り組んでいます。

IVRy 宮原氏

宮原IVRyは2019年に設立された、社員約200名の若い会社です。代表の奥西は、私のリクルート時代の後輩にあたります。

当社は対話型音声AI SaaS『IVRy(アイブリー)』を提供しています。『IVRy』は、ご契約いただくと最短5分で電話番号と管理画面が発行され、月額2,980円から電話の自動応答ができるサービスです。銀行や保険会社などでおなじみの、ボタンプッシュ式のガイダンスの仕組みを、圧倒的に手軽かつ安価にご利用いただけます。さらに現在では、AIによる音声対話や、通話データの自動解析・ダッシュボード化といった機能も実装されており、単なる自動応答にとどまらない “音声体験の変革” を支援するサービスへと進化しています。

正式リリースから4年で、日本の全99業種のうち95業種に導入実績があります。スモールビジネス向けの印象を持たれることもありますが、実際には中堅〜大企業への導入が全体の40%以上を占め、エンタープライズ向けの事業開発も急拡大中です。累計アカウント数は30,000を超え、最後発ながら導入実績においては業界No.1のポジションを獲得しています。

提供:株式会社IVRy

宮原IVRyには、実力あるメンバーが多く集まっています。AI領域をリードしている花木は、Google米国本社で「OK Google」でおなじみのGoogleアシスタントを、当時唯一の日本人エンジニアとして開発していたエンジニアです。

そのほかにも、クックパッドの元執行役CTOや、グノシーの元取締役CDOなど、スタートアップを一度経験した “2周目” のメンバーが多く在籍しており、豊富な知見と経験を武器に、複数の新規事業を同時並行で展開しています。

登壇時のスライド

奥原Wovn Technologies株式会社(ウォーブンテクノロジーズ。以下、WOVN )の奥原です。前職ではIT商社のベンチャーで、イスラエルやシリコンバレーの企業に投資したり、それらのサービスを日本に持ってきて事業立ち上げを10年ほど経験しました。企画よりも、自分で入って動かし、形になったら後任を採用して組織化するという仕事を続けてきました。WOVNには3年前に入社し、マーケティングや事業開発など様々な業務を担当しています。

WOVNは、「企業のグローバリゼーションをAIで加速する」というミッションを掲げて事業を進めています。現在約100人の会社で、累計54億円の資金調達をしています。非常に多国籍な組織で、従業員の半分ほどが外国籍、計20カ国のメンバーがいます。世界30カ国で国際特許を取得しています。社長は元々エンジニアで、現在も新製品の開発に取り組んでいます。

提供しているのは、「WebローカライズのAI SaaS」です。Webサイトやアプリの多言語化を自動化・効率化するSaaSで、外国人に向けてサービス提供をしたり、海外展開をしたり、社内の外国人従業員に向けた情報発信をしたい企業に多くご利用いただいています。

創業は2014年で、もともとは国内・海外を問わず開発者向けにサービスを提供していましたが、2016年頃から他のSaaS企業に先駆けてエンタープライズ企業向けサービスに切り替え、現在まで続けています。様々な業界に導入されていますが、特にグローバル進出が盛んな製造業の企業は多いです。また、インフラサービスへの導入も多く、たとえば都内の公共交通機関の多くはWOVNを使って運行情報などのWebサイトの多言語対応を行っています。最近では大学も増えたり、日本だけでなく海外のSaaS企業にも導入されるなど、様々な分野に幅広く展開しています。

これだけ多くの企業に導入いただいている背景の一つは、翻訳品質です。様々な機械翻訳エンジンを連携させたり、業界用語や地名などの独自データベース、最新のAI技術を活用した翻訳チェック機能などを組み合わせることによって、「大手企業が安心できる自動翻訳」を実現しています。また、翻訳以外にも、開発やデザインも効率化できる製品となっているのが特徴です。

提供:Wovn Technologies株式会社

奥原最近は、提供サービスの多角化を進めています。例えば「サイトを中国語対応したことで、中国の人からの問い合わせが増えたけど、どう対応すればいいかわからない」といった声に応えるため、Webサイトの情報を学習したAIを活用して多言語でのコミュニケーションを可能にする、「多言語チャットボット」等を開発・提供しています。

Wovn Technologies 奥原氏

木下ラクスル株式会社(以下、ラクスル)の木下です。ラクスルはBtoBのプラットフォームを展開している会社で、私は現在印刷事業のマーケティング&ビジネスサプライ統括部を担当しています。当社は紙の印刷物のeコマース事業からスタートし、その創業事業の責任者を務めています。また、当初はSMB向けだったビジネスを、現在はエンタープライズ向けにも展開しており、そのビジネスラインも担当しています。お二人と違うのは、私は新卒でラクスルに入社したことです。入社した2016年当時、会社の売上は約50億円でシリーズCかDぐらいの資金調達段階で、従業員は40〜50名ほどでした。

現在ラクスルグループ全体で売上高は約600億円、最近従業員数が1,000人を突破し、社内で話題になりました。このような事業と組織の拡大の中でキャリアを築いてきた中で、様々な事業開発テーマに取り組んでいます。初めの5年間は印刷事業で商品開発やプロダクト開発、サプライチェーン開発などに携わり、その後2年半ほどはM&Aでグループに加わったダンボールワンというグループ会社のPMIと成長戦略を担当。現在の役割には1年半ほど前に就きました。主にはeコマースの経験が中心ですが、現在はセールスやBPO、SaaSモデルに近い領域にもチャレンジしているところです。

ラクスルは「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」というビジョンを掲げており、デジタル化があまり進んでいない産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することに挑戦しています。印刷の『ラクスル』事業から始まり、次に物流のシェアリングプラットフォーム『ハコベル』事業、テレビCMのプラットフォーム『ノバセル』事業などを展開。その後、ホームページ制作の『ペライチ』をグループに迎え入れたり、創業者の松本がITシステム業務効率化の『ジョーシス』事業を立ち上げたりと、様々な産業ドメインで事業を展開しています。

様々な事業を手がけていることから一見すると一貫性がないように見えるかもしれませんが、多様なビジネスモデルを内包しながら展開しているのが特徴です。祖業はECですが、マーケットプレイス型ビジネスやSaaS型のテレビCM事業、私が担当しているラクスルエンタープライズもSaaSに近いモデルです。最近ではBPOという形で、人的リソースも含めたサービス提供も行っています。

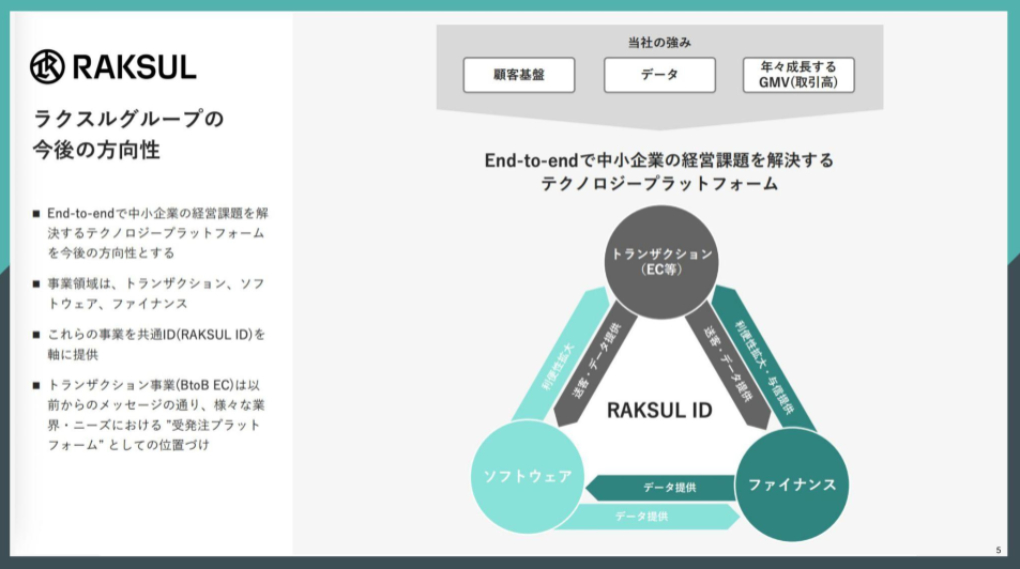

登壇時のスライド

木下一昨年8月に社長交代があり、それまでCFOだった永見が社長に就任しました。それに伴い、会社の体制も再編され、現在のラクスル社は『ラクスル』事業を中心に展開しています。eコマースで培ったトランザクションを基盤に、ファイナンス事業、ソフトウェア事業などの隣接する新たな領域への事業展開も進めています。この5〜10年で会社のトランスフォーメーションを進めているところです。

ラクスル 木下氏

【各社の特徴】

- IVRyは対話型音声AI SaaSを提供し、中堅~大企業クライアント比率が40%を超え、エンタープライズに対する事業開発が大きなテーマである。元Googleエンジニア、クックパッド元執行役CTO、グノシー元取締役CDOなど、スタートアップ2周目人材が集まっている。

- WOVNはあらゆるウェブ媒体や多言語化サービスを提供し、従業員の約半数が外国籍の多国籍組織。翻訳エンジン開発だけでなく、LLMやAI技術を組み合わせたローカライズを提供するプラットフォーム型AI SaaSを開発し、翻訳以外の実装・運用までをカバーしている。

- ラクスルは印刷物のeコマース事業『ラクスル』を中心に、ファイナンス事業やソフトウェア事業などの隣接領域へ産業ドメインを展開中。現在はグループ全体で売上高約600億円、従業員数1,000名を超える規模に成長。

「フェイクBizDev」にはなるな!

各社の「一人前BizDev」の定義とは?

──お三方それぞれの会社は100名、200名、1,000名と規模が異なり、BizDev組織の規模感や企業のフェーズも違います。まずはWOVN奥原さんから順番に、現在のBizDev組織の定義や役割、ミッション、KPIについて教えていただけますか?

奥原実は明確な定義はないんです。全社的には職能別に組織を構成していますが、職能で明確に区切れないような領域の仕事や、担当が決まっていない業務を私たちBizDevが引き受けています。

場合によってはプロダクトマーケティングマネージャーとして動いたり、経営企画のように動いたり、会社全体の中期計画を作成する際の数字検討をしたりもします。さらには、実際に現場に出てマーケティング企画をしたり、新規製品の営業をしたりと、様々な業務を担当しているので、明確な定義は特にありません。

──目標やKPIはどのように設定されているのですか?

奥原プロジェクトによって異なるので、固定的なKPIはあまりありません。3カ月で完了するプロジェクトもあれば、長期間かかるものもあり、プロジェクトごとに目標設定をしています。

──IVRyさんの場合は、どのくらいの規模感でどのような目標を持っているのでしょうか?

宮原ブログなどでも発信していますが、IVRyでは「長い時間軸で新しいビジネスモデルを開発・実現する」ことをBizDevのメインミッションに掲げています。現在、社員数は約200名で、そのうちBizDevに関わっているのは私を含めて7名です。

7つの新規事業を同時並行で進めており、それぞれのプロジェクトが異なる市場や仮説に向き合っているため、BizDevチームの役割は多岐にわたります。私がIVRyに参画したのは2023年8月ですが、当時、BizDev専任は実質的に私ひとりでした。そこから1年半で7名体制に拡大しています。

──増えた方全員を宮原さんが採用されたのですか?

宮原1名は社内からの登用で、もともとIVRyでプロダクトマネージャーをしていたメンバーが事業側へ軸足を移したかたちです。残りは中途で採用しましたが、私以外にBizDevで明確な実績を保有していた人材はいません。全員、IVRyに入社してから初めてBizDevに挑戦しています。

──1名から7名に増やしたのは、想定通りの拡大スピードだったのでしょうか?それとも、もっと人材が欲しかったのか、あるいは良い人材がいたので増やしたのか、いかがでしょう?

宮原正直なところ、もっと早く人を増やしたかったというのが本音です。ただ、今振り返れば、限られたリソースの中でもよくここまで来られたなという感覚があります。

入社当初はすべての事業開発を代表の奥西と私で担っていて、数ヶ月後には「このままでは回らない」と強く感じました。そこから本格的に採用に動き、結果として1年半で7名の体制にまで拡大することができました。今後は、組織としての再現性と成果の最大化をさらに追求していきたいと考えています。

──ラクスルの場合はBizDevは何名くらいいるのでしょうか?

木下ラクスルはBizDevの定義が広く、会社全体では30〜40名程度在籍していると思います。10年くらいかけて少しずつ増やしてきました。ラクスルにおけるBizDevの定義としては、「事業価値や企業価値を創出する人」とされており、やや広義ではあるものの、価値創出に対して基本的にコミットしていくという考え方です。

ラクスルの事業は仕組み化を徹底しているため、実際にはBizDevがいなくても、毎年同じペースで成長することができます。それだけ強い事業基盤があります。BizDevがコミットしているのは、この線形的な成長に加えて、いかに付加価値を創出するかという点です。売上高を増やす、売上総利益を向上させる、あるいは最終利益を改善するなど、変化を生み出すことで会社や事業の価値を高めていくことにコミットしています。求められるのは、「いかに変化を作り出せたか」という点です。

OKRなどの目標設定においても、例えば事業責任者であれば、前年が10億円の成長で今年も10億円の成長だったとすると、会社としては「追加投資に値しない」と判断されることになります。変化点がなく、その担当者がいなくても同じように10億円ずつ成長するのであれば意味がありません。それが15億円に増えたとすれば、その追加の5億円がBizDevの付加価値、すなわち投資意義になるという考え方で様々な取り組みを進めています。

──「やってみたけれど駄目だった」というケースもありますか?

木下何をもって「駄目」というかにもよりますが、明確に“失敗”と判断されるケースはあまり多くありません。BizDevにはフェーズがあると思います。変化を生み出す際には、まず変化の兆しを作って成功パターンを構築します。例えば商品開発など様々な取り組みにおいて、「この施策をこのように実行すれば投資が成り立つ」というフォーミュラ(公式)を見つけるフェーズがあります。それを広く展開・継続的に実行して、事業インパクトに結びつける段階があり、最終的には効率化していくというフェーズになります。

起こりうるパターンとしては、変化点は作れたものの、その先の展開に失敗して、想定通りに投資が回収できなかったというケースです。ただ、変化点自体は収益構造上で投資単位として認識できるようになっているので、その見極め自体が誤ることは少ないです。一方で、その後のマネジメントに課題があると、最終的な成果を出し切れない可能性はあります。

【BizDevの定義】

- 企業規模の違いによってBizDevの定義は様々。職能で明確に区切られていない領域を全般的に担い、あらゆる分野やプロジェクトに網羅的に関わりながら、事業成長を推し進めるケースもある。

- ある程度の事業基盤がある場合は、「変化(付加価値)を作り出す」ことがBizDevに求められる。“変化の兆し”を生みだすBizDev、継続的に実行し事業インパクトを高めるBizDev、それを効率化するBizDev、などBizDevとしてのフェーズの違いも生じる。

若手を育成?ハイレイヤーで採用?

BizDevが活躍する組織の作り方

──アジェンダの2つ目は「採用・育成・評価」についてです。IVRy宮原さんにお聞きしたいのですが、1名から7名に増やした際、1名は社内登用とのことでしたが、その他の方々はどのように採用されたのでしょうか?事業開発人材はマーケットにあまりいないとよく言われますが、いかがでしょう?

当日のアジェンダスライド

宮原まず、私たちはBizDev人材に求められるスキルや素養をできる限り明確に言語化したうえで、採用・育成・評価に取り組んでいます。その前提となるのが、IVRyにおける事業構造の可視化です。私たちは短中期の事業ロードマップを描き、現在の「AIを活用して電話チャネルを中心に法人コミュニケーションを変革する」というコア事業から派生する新規事業領域を、一枚の絵として整理しています。

これらのテーマは相互に依存関係があるため、優先度を見極めながら具体的な計画へと落とし込み、そこから各テーマに必要なスキルセットや知識領域を特定していきます。たとえば、音声解析を軸とした事業では、BizDevとしての汎用的なスキルに加えて、データアナリティクスへの深い理解が不可欠になります。このように、新規事業ごとに求められるバックグラウンドを見極め、それに適したスキル・経験を持ち、かつBizDevに必要なスタンスとマインドを備えた方を採用し、入社後は社内で育成していく──それがIVRyの方針です。

BizDevとして再現性ある成果を出してきた人材は、マーケットには決して多くありません。だからこそ「IVRyでBizDevに挑戦したい」という意志を持ち、事業との親和性や成長可能性が感じられる方を見極め、仲間として迎え入れることを大切にしています。

──スタンスやマインドとして具体的に何を見ていますか?

宮原基本的には、「事業や課題(コト)に対して真摯に向き合い抜く姿勢」、そして「最後まで責任を持ってやり切る力」です。これはBizDevにおいて絶対に欠かせない要素だと考えています。他の職種でももちろん大切な要素ですが、BizDevでは特に高い強度が求められます。

というのも、正解のない状況や不確実性の高いフェーズで、自ら仮説を立て、検証を繰り返しながら道を切り拓いていく必要があるからです。この土台がしっかりしていれば、スキルや知識はあとからでも十分に身につけていけると考えています。

──WOVNさんの場合は、これまでどのように採用を行ってきましたか?

奥原WOVNのBizDevメンバーは全て別の職種で入社してきて、素養があったためBizDevになっているというのが現状です。採用時に見るポイントとしては、自分自身にフィードバックできる素養がある人の方が良いと思います。様々なプロジェクトを担当するため、数字が出なくても表面上はわからないこともあります。

そのため、自分でしっかりとフィードバックができる人、様々な状況から学びを得られる人、何かうまくいかない時に「自分のアクションを変えるしかない」と考えて行動を変えられる人が重要です。

例えば、社内メンバーから何かしら攻撃的な圧力を感じている時に、それは自分自身がメンバーに威圧感を与えてしまっていることが原因だと自認するといったように、「鏡の法則」を理解し、自分から改善行動を起こせる人はBizDevとして成長すると感じています。

──ありがとうございます。ラクスルさんの場合は採用においてどのような点を見ているのでしょうか?

木下お二方と共通する点だと思いますが、まず「折れない心」が重要だと考えています。ハードスキルについては入社後にいくらでも習得できるものです。しかし、ソフト面、例えばビジネスに対するオーナーシップやマインド、自分自身に対するメタ認知能力などは、後天的に変えることが難しい要素だと捉えています。まずはこうした変わりにくい本質的な部分を重視して見るようにしています。

最近私が注目しているのは、思考の「幅」と「深さ」という2軸です。「幅」とは構造的な思考力で、どこまで視野を広げられるかという点が重要になります。「深さ」とは、問題に対してどれだけ解像度高く掘り下げられるかという点です。これらを重視する理由は、ラクスルのビジネスでは最終的に事業の経営者になってほしいという期待があるからです。

事業経営者として「ヒト・モノ・カネ」を半年や1年といった時間軸で立体的に捉え、全体を組み立てていく必要があります。

そのため、多角的に物事を考えられる素養や思考性があるかどうかという「幅」と、先ほど付加価値を生み出す話がありましたが、そのためには深さが必要です。現状を否定し、深く掘り下げて新たな答えを見出していく必要があるからです。一つの物事に対してどれだけ掘り下げて自分なりの答えを出せるかという点を重視しています。これは経営していく上での重要な素養と共通していると感じており、ラクスルでは特に注目している点です。

──ありがとうございます。ラクスルさんではワークサンプルを活用して、実際の場面でどう対応するかを確認していると聞いています。IVRyさんとWOVNさんではオーナーシップがあるか、やり切れるかなどをどう見極めているのでしょうか?

奥原オーナーシップややり切る力に関しては、例えば施策を考えるケース問題を出して、それに対する提案をしてもらいます。その後、「それに必要な予算はどのくらいですか?」と聞いたとき、例えば「1億円必要です」と答えたとしましょう。そこで「もし予算が10分の1になったとしてもできますか?」と質問すると、工夫してどれだけ対応できるかを見ています。「それは難しいです」と断られると、違うかなと判断することがあります。ただ、皆さんそれぞれ独自の方法で見極めていると思います。わかりやすい仕組みで見極められるわけではないかもしれません。

宮原面接のプロセスで「オーナーシップがあるか」「やり切れるか」を見極めるのは非常に難しいと感じています。だからこそIVRyでは、BizDevの採用面接を担当するメンバーをあえて絞り込み、少人数で経験を蓄積しながら、見極めの解像度を高めていく体制を取っています。現在は、エンジニアとしてキャリアをスタートし、プロダクトベースの事業開発を経験してきた私と、代表の奥西の2名で面接を担当しています。

面接で特に重視しているのは、「知的好奇心の高さ」です。これは、その人がやり切る力を持っているかどうかを推し量るうえで、非常に重要な指標だと考えています。今のスキルや経験ではすぐにできないことでも、「これは社会にとって意味がある」「自分としても興味がある」と感じ、それ自体を面白がれるかどうか。そうした姿勢のある人は、たとえ未経験の領域であっても、自ら進んで学び、最後までやり抜いてくれる可能性が高いと見ています。

そうした人に対して、関心を持てる新規事業のテーマを与えることができれば、自然と力を発揮してくれますし、仕事そのものを楽しんでもらえるはずです。

IVRyは、「We make 'Work is Fun' from now(“働くことは、楽しい”を常識に変えていく)」というビジョンを掲げています。たとえ未知の領域であっても、本質的に「知りたい」「やってみたい」と思える人であれば、このビジョンの体現者として活躍できると信じています。

──どのような方をどう育成するとうまくいったのか、あるいは失敗したパターンなど、育成に関する具体的なエピソードがあれば教えてください。

奥原うまくいったケースとしては、「とにかく一次情報を取りに行きなさい」と言って、実際にそれを実践しているメンバーは明らかに成長しています。特に、コンサル等の経験があると、きれいにフレームワークを使って整理する方向に走ってしまうことがありますが、WOVNのようなスタートアップでは、とにかく現場の生の声を聞くことが大事です。分析するにしても、ただ全体から平均値やコンバージョン率などを算出して満足するのでなく、一つひとつ虫の目で見ること。BizDevだからこそ、こういう泥臭いことを大事にできる人は成長すると感じます。

木下育成では、2つのポイントが重要だと考えています。まず「機会提供」、そしてそれを「やり切る環境のセットアップ」をきちんと行うことです。基本的には、機会とチャレンジの成功・失敗の繰り返しで成長していくしかないので、マネージャーとして適切なアサインを行う責任があります。

また、「よろしく」と言いながら、支援なしというのでは成功は難しくなります。任せたプロジェクトがうまくいく環境を、周辺から整えることが重要です。これはリソースの確保だけでなく、周囲の合意形成を先に行っておくなど、プロジェクトに集中しやすい状況をマネージャーが先回りして整えておくことが鍵です。

その上で、誰にどの機会を与えるかも重要です。ここで見極めるのは「Ready(機会に飛び込む準備ができている)」かどうか。「Ready」な人とは、そのチャレンジを自分が担当するなら「どうしたらいいか」をすでに考えている人です。事業責任者になるとしたら「自分はこうしようと思っている」という具体的なビジョンがある人です。

木下一方で、「やりたい」と言っていても、「どうやりますか?」と聞いたときに「ちょっと考えます」というような返答であれば、それは「Ready」ではありません。次のチャレンジで自分が何をすべきかを考えて準備している人は、与えられた機会を活かせますし、やり切っていけます。

逆に、準備ができていない状態で大きなチャレンジを任せると、途中で逃げ出したり、折れてしまったりすることがあります。機会提供と環境整備、そして「Ready」な人に機会を提供することが重要だと思います。私も時に「やりすぎたかな」とか「簡単すぎたかな」と感じることはありますが、これらの点は常に意識しています。

宮原育成とは、結局のところ地道な取り組みの積み重ねだと実感しています。 そう感じるようになったのは、自分自身がこれまでさまざまな組織で事業開発に関わり、多くの人の成長を間近で見てきたからです。

私は前職のプレイドで執行役員として事業開発を管掌し、それ以前も別の会社で事業開発の統括を担当していました。もともと自分は特別な才能があるタイプではないと考えており、「本気で向き合い、諦めずに挑戦し続ければ、新規事業は誰にでも成功させられる」と信じていました。だからこそ、優秀だと思う人に機会さえ提供すれば、自然と育っていくはずだと考えていたんです。

しかし実際には、それだけではうまくいかない場面にも、何度も直面しました。

現在IVRyでは、新規事業はすべて「プロジェクト」として明確に位置づけられており、それとは別に、職種単位の「サークル」という仕組みがあります。私はBizDevサークルのオーナーとして、BizDevのラベルがついた社員と毎週1on1の機会を持ち、キャリアの悩みからプロジェクトでの課題まで、幅広いテーマで対話を重ねています。

こうした仕組みを通じてあらためて実感しているのは、「機会を与えるだけでは育成は成立しない」ということです。どれだけポテンシャルの高い人材でも、適切な支援がなければ、つまずいたり、潰れてしまうことがある。だからこそ、事業開発の統括責任者として、一人ひとりの成長に本気で向き合い、継続的に伴走する姿勢が欠かせないと強く感じています。

木下宮原さんのお話は非常に重要だと思います。育成においては、成果が伴うことが絶対に不可欠です。成果なき成長は、ほとんどないと思います。本当に成果が出たときに初めて、成長のサイクルが回り始めます。そのため、マネージャー側が成果を出すための設計を徹底的に行い、成果を出させることが重要です。これを怠ると育成のループが回りません。100人に1人くらいは設計がなくても成果を出せる人がいますが、これは非常に稀で再現性がありません。

「このようにアサインし、このようにガイドすれば成果が出る」と設計できるマネージャーのもとでは、BizDevが育つ傾向があります。マネジメントスキルと部下育成の成功は密接に関連していると感じます。

宮原もう1点、BizDev担当者が成果を出していることを、全社にしっかりと示すことも非常に重要です。IVRyでは、「立ち上げたばかりの新規事業で、初めてお客様からご契約いただけた」といった小さな成功体験であっても、Slackや全社会議で共有し、チーム全体で称賛するようにしています。

こうした“成果を見える形で認める”文化があることで、本人のモチベーションや当事者意識が高まり、次の挑戦にもつながっていく。育成においては、こうした小さな工夫や仕掛けの積み重ねこそが、継続的な成長を支える鍵になると感じています。

──WOVNさんの場合は、育成やカルチャー面でどのような点に気をつけていますか?

奥原WOVNの育成は今、敢えて非常に属人的なかたちで進めています。新しく入ってくるメンバーに対しては、かなり長い時間を使ってまずメタ認知を高めるようなディスカッションを行います。「これまで何をしてきたのか、今後どうしていきたいのか」を時間をかけて聞き出し、整理します。

それをもとに「WOVNの中ではこういうキャリア形成ができるだろう」というキャリアマップを全員分作成します。これにはかなり時間をかけています。やりたいことをやっている方がモチベーションも上がり、パフォーマンスも出るという考えで育成を進めています。

木下ラクスルのBizDevは、SMB向けのeコマースモデルで育ってきたので、お二方の会社のやり方とは少し異なりそうですね。SMB向けeコマースでは、若手やジュニア層でもセールスをしなくても良い場合がありますし、ビジネスプロセスも短いため育成しやすい面がありますね。

一方、昨今進めているエンタープライズ向け事業展開の場面では、ステークホルダーマネジメントなども含めた「大人のプレー」が必要になってくるため、育成が難しいという印象を持っていて、試行錯誤中です。エンタープライズ市場での育成に関して、何か苦労された点や難しさがあれば、教えていただきたいです!

奥原おっしゃる通りの難しさがあり、若い人材が「打席に立てない」という問題が生じがちです。失敗経験も積ませにくい環境です。しかし、失敗経験を積んで「これは失敗だった」と理解しなければ学びは生まれません。そのため、非常に小さなことでも「これは想定通りに行ったのか、そうでなかったのか」という振り返りを徹底的に行っています。

宮原IVRyでも複数の新規事業テーマがあり、成果を出しやすいテーマもあれば、そうでないものもあります。たとえば、SMB向けの新規プロダクトであれば、若手でも比較的アサインしやすいのですが、エンタープライズ向けのテーマになると、責任を持って推進できる人材はまだ一部に限られているのが実情です。これは今後の新規事業展開における課題の一つだと捉えています。

前職のプレイドでは、この課題に対して一つのアプローチを試みました。現在プレイドは、国内でも有数のエンタープライズSaaS企業に成長していますが、当時私たちは、若手をいきなりBizDevにアサインするのではなく、まずはエンタープライズのカスタマーサクセス(以下、CS)に配属していました。

その狙いは、プロダクトと顧客業務の両方を高い解像度で理解してもらうことにあります。エンタープライズのCSでは、業務フローの深掘りや継続的な顧客接点を通じて、BizDevに必要な視座や基礎体力を自然と養うことができます。

実際に、CSで成果を出した若手メンバーをBizDevにスライドさせ、最初は私と二人三脚で案件を推進しました。その後、徐々に自走できるようになり、戦力として立ち上がっていったという経験があります。このプロセスは、エンタープライズSaaS領域における若手BizDev育成の、一つの有効なアプローチだと考えています。

木下SaaSビジネスでは、セールスやビジネス的な素養と、プロダクトやシステムの理解の両方が必要だと思います。宮原さんはエンジニア出身なので両方をお持ちですが、ビジネス側の経験だけが濃い人材が、技術的な理解の壁をどう乗り越えるのか、あるいは諦めてチームプレーで補完するのか、どのようにアプローチされていますか?

宮原先ほどはコンサルティングファーム出身者に必要なアンラーニングについて奥原さんが話してくれましたが、一方で、20代で健全な野心を持っている人は、BizDevとして非常に育ちやすいとも感じています。すでに構造的な思考や計画策定といったハードスキルを備えている点は、大きな強みです。

その上で重要なのは、やはり学習意欲です。目的達成のために必要な知識を自ら学ぶ姿勢があれば、技術理解やプロダクト理解は十分にキャッチアップ可能だと考えています。

実際にプレイドでは、20代後半で入社したメンバーに、まずエンタープライズのCSから経験してもらいました。学習意欲が高く優秀な人材であれば、SQLなどの基本的な技術スキルはすぐに習得できますし、プロダクトへの理解も短期間で深まっていきます。

このように、若手人材を採用し、CSから段階的に育てるアプローチを取れば、技術的なバックグラウンドがなくても、BizDevに必要な素養は十分に身につけられる。私自身、このやり方には手応えを感じており、再現性のある育成手法の一つとして、今後も積極的に取り入れていきたいと考えています。

──ありがとうございます。先ほど皆さんがおっしゃっていた「若手や潜在的なBizDev人材を会社全体に見せる」というようなオフレコのノウハウがあれば教えてください。また、採用の観点では、具体的にどのサービスを使って候補者と会うべきかといった具体的な施策や手法についても質問をいただいています。さらに、ハイレイヤーの人材を採用してうまくいくのかという質問もあります。具体的な採用・育成のノウハウや、BizDevが活躍するための秘訣があれば教えてください(編集部注:許可をいただいた部分のみ掲載しています)。

木下面接で「部下は何人いますか?」と聞かれたら採用しないことにしています。また、「どのようなポジションですか」といった質問も同様です。これは私たちの価値観なので、どちらが正しいということではありませんが、自分自身で価値を出す自信がある人に共通しているのが「入社してからいくらでもやれる」という姿勢です。

最初の段階で条件交渉に重きを置く方は、ポジションや肩書へのこだわりが強い傾向があり、新たにいろいろなことを創り上げていく段階ではその価値観が合わないことが多いと感じています。

宮原採用チャネルについては、常に難しさを感じています。最も確実なのは、やはりリファラルです。私自身、事業開発のキャリアの中で築いてきた人脈があるため、優秀な人材の情報を常に把握し、継続的に接点を持つようにしています。実際に、リスト化した候補者に対して定期的にコミュニケーションをとりながら、1年以上かけて入社につなげたケースもありました。

一方で、スタートアップは事業の成長スピードが速いため、「今このスキルを持つ人がすぐに必要」という場面もあります。そういったタイミングでは人材エージェントにも頼らざるを得ません。ただし、エージェントも候補者の希少性やキャリアの重要性を深く理解しており、「この候補者にとって、どの企業が最も成長できる環境か」という観点から、紹介先を非常に慎重に選定している印象があります。あくまで候補者の将来を見据えたうえで、企業とのマッチングを精緻に判断しているということです。

だからこそ、「IVRy=BizDevが強い会社」というブランディングを社外に向けて丁寧に発信していくことが重要です。社員またはエージェントからの紹介を最大化するためにも、こちら側からの情報発信が鍵になると考えています。

──ブランディングで効果があった施策はありますか?

宮原実際に、最も効果があった施策はブログの継続的な発信です。IVRyでは2025年2月から、BizDevメンバーによるリレー形式のブログ記事を毎週発信しています。最初は代表である奥西、次にBizDevメンバーへと、社内でリレー形式を回しています。これにより、イベント登壇の機会も増え、採用チャネルが広がるなど副次的な効果も生まれています。

こうした地道な発信活動を続けることで、会社としての専門性や思想が伝わりやすくなり、結果として良い人材との接点をつくることにつながっていると実感しています。

- BizDev採用は、新規事業テーマを遂行するために必要なスキルや知識を明確にし、それらのバックグラウンドを持ち、BizDevとしてのスタンスやマインドを備えた人材を探す。

- 「コト(事業や課題)に対して100%向き合える」と「やり切る力」、「自分自身にフィードバックを行える」、思考の「幅」と「深さ」などの素養が重要

【BizDevに求めるスキルや素養】

【素養を見極めるポイント】

- 面接で見極めるのは難易度が高いため、面接担当を限定し、ひたすら見極める力を高める。

- 特に「知的好奇心の高さ」はやり切る力と関連性が高い。

【育成のポイント】

- 「機会提供」「やり切る環境のセットアップ」「BizDev統括による個人育成へのコミット」が重要

- 具体的なビジョンを持ち、機会に飛び込む準備ができている「Readyな人」を見極めてアサインさせる

- BizDevの成果指標は曖昧なため、小さな成果でも会社の上層部に示し、全社的に称賛する体制もテクニックとして重要

- 敢えて属人的にマネージャーが時間をかけて、メタ認知向上のディスカッションやキャリアマップの作成にコミットし、パフォーマンスを引き出すことも施策のひとつ。

【採用のポイント】

- 採用チャネルとして最も確実なのはリファラルであるため、リファラルリストに定期的にコミュニケーションを取り続けることが重要

- 〇〇なスキルを持つメンバーの即採用が求められる時は、人材エージェントに頼る。その際は予め構築させたブランディングによって良質な紹介が得られるため、BizDevメンバーによるブログ発信なども効果的な施策のひとつ

BizDevは天賦の才にあらず。

知的好奇心をもって機会を得よ

──最後に、今回のセッションのテーマである「BizDevは天賦の才なのか?」について。できる人とできない人は決まっているのか、あるいは後から育てられるのかという点と、「こんな方であれば、当社に来ればBizDevとして輝けるかもしれない」というアピールをいただいて終わりたいと思います。

奥原BizDevは天賦の才ではないと思います。私レベルの人間が皆さんに勝つには3倍頑張らないといけないと考えて努力した結果、1.2〜1.5倍くらい、なんとか成長できてきたと思っています。その積み重ねでBizDevをしている感じです。努力し続けるという素地がある人なら、BizDevとして活躍できると思います。単純に長時間働けという話ではなく、そういった姿勢のあることが重要です。

WOVNは先ほど言ったように、どの部署でも「たたき上げ」が多い会社です。難度の高い課題に常に取り組む必要があり、型ができた瞬間にコモディティ化が進むため、常に難しいことを考え続けなければなりません。海外展開も視野に入れながら考える必要があります。厳しい先輩たちに囲まれながら鍛えられたいという方がいらっしゃれば、ぜひ私たちのところにお越しください。

宮原私自身、自分のことを凡人だと思っています。だからこそ、BizDevは天賦の才ではなく、誰でもなれるものだと考えています。

BizDevに向いているのは、「物事の本質を知りたい」という知的好奇心を持っていて、それを会社や事業、業界の課題にあてはめて掘り下げていける人だと思います。

私は夜に散歩するのが好きで、歩きながら仕事のことやメンバーのことをよく考えています。そこから派生して、日常のちょっとした景色や違和感にも意識が向くことがあります。たとえば、「なぜこの道にこういう家があるんだろう?」といった、何気ない疑問が頭に浮かんで、つい調べてしまうこともあります。そんなふうに、身の回りの違和感や小さな問いに自然と好奇心を向けられる人は、BizDevの素質があると感じています。

BizDevは確かにストレスの多い仕事です。複雑な課題に向き合い、正解のない中で意思決定を求められる場面も少なくありません。でも、「目の前の課題の構造を解き明かしたい」「仕組みやサービスを通じて社会により良い変化を生み出したい」と思い続けられる人であれば、そのプロセス自体を楽しめるはずですし、そのストレスを成長エネルギーに変えていけると感じています。だからこそ、自分の中にそうした欲求や探究心がある方には、ぜひBizDevというキャリアに挑戦してほしいと思っています。

IVRyは今、「電話サービスの会社」というイメージを持たれているかもしれません。実際、現在の主力サービスは音声に関わるものですが、私たちはそれを起点に、企業のコミュニケーションや業務の在り方そのものを変えていくことを目指しています。そうした構想のもと、今後2〜3年での大きな展開を計画しており、ARR1,000億円、時価総額1兆円という未来像を描いています。現在は7つの新規事業を同時並行で進めていますが、本当はもっと多くのテーマを走らせたい。とはいえ、リソースの制約から、まだ手が回りきっていないのが現状です。

だからこそ、「自分もその未来づくりに関わりたい」と感じてくださった方には、今のスキルや経験に関係なく、ぜひ一緒に挑戦していただけたら嬉しいです。

木下基本的にはお二人と同意見で、とくに私は「機会」が重要だと考えています。チャレンジの機会がある場所に身を置くことで、最速での成長ができるはず。

とにかく、変化点を多く経験してほしいですね。変化点が多く生まれるのは、成長中の企業や新たな事業創出に取り組んでいる企業、まさに私たち3社のような環境だと思います(笑)。

そしてキャリアとして機会を得ることを、戦略的に考えるべきだというのが私の意見です。BizDevや事業家、経営者を目指すなら、チャレンジできる機会がなければ成長のサイクルが回りません。成長機会の乏しい環境では、どれだけ努力しても限界があると感じます。

私にも優秀な友人がたくさんいますが、キャリアが進んだ人はうまく機会を得てチャレンジできた人たちだと思います。どこでそういった経験を積むかは非常に重要ですので、成長している会社、変化点の多い会社、つまり私たち3社のことをぜひ覚えておいていただければと思います。

こちらの記事は2025年04月24日に公開しており、

記載されている情報が現在と異なる場合がございます。

執筆

落合 真彩

写真

藤田 慎一郎

編集

大浜 拓也

株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。

おすすめの関連記事

ラクスルはなぜ、「経験重視」のB2Bで若手BizDevを重用するのか?年間50%成長を支える、20代中心のグロース部隊

- ラクスル株式会社 ストラテジックアドバイザー

事業を担うBizDev人材はどう育成すべきか?ラクスル、メルカリ、マネーフォワードの経営者と若手が明かす育成と組織設計のリアル

- 株式会社メルカリ Business Development Senior Manager

“スキル”ではなく、“結果”で無限の価値評価を得るためのキャリア論──ダンボールワンCOO・木下治紀が語る「経営者になるため、ラクスルからダンボールワンへ飛び出した」理由

- ラクスル株式会社 執行役員 / ラクスル事業本部 Marketing&Business Supply統括部 統括部長

時代を変えるデジタル化には、“ソフトウェア”と“BizDev”の両取りが不可欠──LayerX・ラクスルの若き事業家が語り合う

- 株式会社LayerX 執行役員(バクラク事業担当)

ラクスル流PMI「Buy&Build」──新卒から執行役員へ就任した木下氏が語る、PMIで得た経営経験とは

- ラクスル株式会社 執行役員 / ラクスル事業本部 Marketing&Business Supply統括部 統括部長

「エンプラ事業のセールス、相当アツいです」──人材育成とポートフォリオ戦略に強いRAKSULが放つ、セールスキャリアの拡張

- ラクスル株式会社 執行役員 / ラクスル事業本部 Marketing&Business Supply統括部 統括部長

「何その使い方!?」と感じるユーザー行動にこそ価値がある──BtoB・BtoCで異なるBizDev論の核心を、スマートバンクと考える

- 株式会社スマートバンク 新規事業開発

「修羅場に挑む。これが最短の成長ルート」──30代以降のキャリアを決定づける、“二度と手に入らない資産”の使い方

- 株式会社ソルブレイン